30-May-2013 07:21 AM

1235244

भारत का जीवनदाता मानसून दिनों दिन देर से आ रहा है और इस देरी ने भयानक संकट पैदा कर दिया है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण मानसून की देरी ही है। आने वाले दिनों में मानसून में

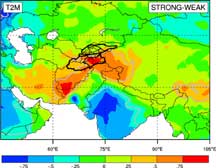

15 दिन की ही देरी खरीफ और रवि फसलों के उत्पादन पर विपरीत असर डालेगी जिससे अकाल जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अवलोकन के अनुसार फिलहाल मानसून के आगमन और प्रस्थान में 7 से 10 दिन तक विलम्ब से हो रहा है। वैसे भी यह आँकड़े औसत होते हैं, अर्थात अनेक वर्षों के आँकड़ों का औसत लिया जाता है जिसमें विभिन्न वर्षों में भी काफ़ी विभिन्नता हो सकती है। यह 100 प्रतिशत निश्चित तो नहीं कहा जा सकता कि यह विलम्ब ऋतु परिवर्तन के कारण हो रहा है, किन्तु यह उस परिवर्तन की ओर इंगित तो अवश्य कर रहा है। किन्तु इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिये कि वैश्विक तापन का इस परिवर्तन में कुछ न कुछ हाथ तो है, और इसलिये भी उस पर नियंत्रण अत्यावश्यक हो जाता है।

इससे पशु पक्षियों तथा मनुष्य सभी को कठिनाई होती है। इससे अन्य ऋतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। पतझड़ और शीत ऋतु भी देर से आ सकती है। पक्षी जो मौसम या ऋतुओं के अच्छे भविष्य वक्ता होते हैं, वे भी कभी-कभी भ्रमित हो जाते हैं। कभी वे समय से पहले घोंसला बना लेते हैं और कभी देर से। किन्तु किसानों को तो इस विलम्ब से या अनैश्चित्य से बहुत नुकसान हो सकता है। किसान की उपज कम हो जाती है, जमीन के पानी का अधिक उपयोग करना पड़ता है। वैसे भी मानसून के आगमन की भविष्यवाणी कठिन ही होती है क्योंकि इसके समीकरण में 30 -35 चल घटक होते हैं जिनकी परिशुद्ध जानकारी कठिनाई से मिलती है। अनुसंधान तथा बेहतर सुपर कम्प्यूटर की आवश्यकता है। मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर यानी चार महीने की होती है। हालांकि इससे संबंधित भविष्यवाणी 16 अप्रैल से 25 मई के बीच कर दी जाती है। मानसून की भविष्यवाणी के लिए भारतीय मानसून विभाग कुल 16 तथ्यों का अध्ययन करता है। 16 तथ्यों को चार भागों में बांटा गया है और सारे तथ्यों को मिलाकर मानसून के पूर्वानुमान निकाले जाते हैं। पूर्वानुमान निकालते समय तापमान, हवा, दबाव और बर्फबारी जैसे कारकों का ध्यान रखा जाता है। समूचे भारत के विभिन्न भागों के तापमान का अलग- अलग अध्ययन किया जाता है। मार्च में उत्तर भारत का न्यूनतम तापमान और पूर्वी समुद्री तट का न्यूनतम तापमान, मई में मध्य भारत का न्यूनतम तापमान और जनवरी से अप्रैल तक उत्तरी गोलार्ध की सतह का तापमान नोट किया जाता है। तापमान के अलावा हवा का भी अध्ययन किया जाता है। वातावरण में अलग-अलग महीनों में छह किलोमीटर और 20 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा के रुख को नोट किया जाता है। इसके साथ ही वायुमंडलीय दबाव भी मानसून की भविष्यवाणी में अहम भूमिका निभाता है। वसंत ऋतु में दक्षिणी भाग का दबाव और समुद्री सतह का दबाव जबकि जनवरी से मई तक हिंद महासागर विषुवतीय दबाव को मापा जाता है। इसके बाद बर्फबारी का अध्ययन किया जाता है। जनवरी से मार्च तक हिमालय के खास भागों में बर्फ का स्तर, क्षेत्र और दिसंबर में यूरेशियन भाग में बर्फबारी मानसून की भविष्यवाणी में अहम किरदार निभाती है। सारे तथ्यों के अध्ययन के लिए आंकड़े उपग्रह द्वारा एकत्र किए जाते हैं। इन सारे तथ्यों की जांच पड़ताल में थोड़ी सी असावधानी या मौसम में किन्हीं प्राकृतिक कारणों से बदलाव का असर मानसून की भविष्यवाणी पर पड़ता है। इसका उदाहरण 2004 मानसून की भविष्यवाणी का पूरी तरह सही न होना है। इसका कारण प्रशांत महासागर के मध्य विषुवतीय क्षेत्र में समुद्री तापमान का जून महीने के अंत में बढ़ जाना रहा था।

एल-नीनो के हाथ में बरसात

मानसून का समय तो पूर्वानुमान द्वारा जाना जा सकता है लेकिन मानसून कब अच्छा आएगा और कब नहीं ये हम नहीं जान सकते। इसका सबसे अच्छा जरिया है एल नीनो। एल नीनो की गतिविधियों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं। सच कहें तो गहरे समुद्र में घटने वाली हलचल ही किसी मानसून का भविष्य तय करती है। एल-नीनो कहीं प्रकृति का उपहार बनकर आती है तो कहीं यह विनाश का सबब बनती है। मानसून के लिए बारिश की कुल कमी दीर्घावधि औसत के हिसाब से जुलाई के 13 फीसदी और जून के 29 फीसदी से 5 फीसदी कम पर सिकुड़ गई है। मानसून की बारिश और उसका भौगोलिक वितरण भारत के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसके चलते देश की व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। भारत के 60 फीसदी से ज्यादा कृषि क्षेत्र में सिंचाई बारिश के पानी के ज़रिए ही होती है। देरी से हुई बारिश गर्मियों की फसलों के नुकसान को कम करेगी, जो पूर्ववत बारिश की कमी का परिणाम है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कोई अभूतपूर्व सुधार नहीं होने वाला। अपर्याप्त बारिश के चावल, गन्ने और मक्के के उत्पादन के प्रभावित होने की संभावना है। उद्योग जगत के आंकड़े बताते हैं कि एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनियों की कुल बिक्री का लगभग 40 फीसद ग्रामीण क्षेत्रो से आता है। मानसून में देरी या बारिश में कमी से सीधे तौर पर इन उद्योगों की बिक्री पर असर पड़ता है। वर्ष 2001-02 में जब देश में सूखा पड़ा था, तब एफएमसीजी कंपनियों की न सिर्फ बिक्री कम हो गई थी, बल्कि मुनाफा भी घटा था। वर्ष 2009 में भी देश के कई हिस्सों में सूखे की वजह से एफएमसीजी कंपनियों पर असर पड़ा था। मानसून सीधे तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोगों की आय को प्रभावित करता है। लिहाजा इसका संबंध सिर्फ कृषि क्षेत्र से नहीं, बल्कि अन्य कई उद्योगों से भी होता है।