18-Jul-2016 07:40 AM

1235216

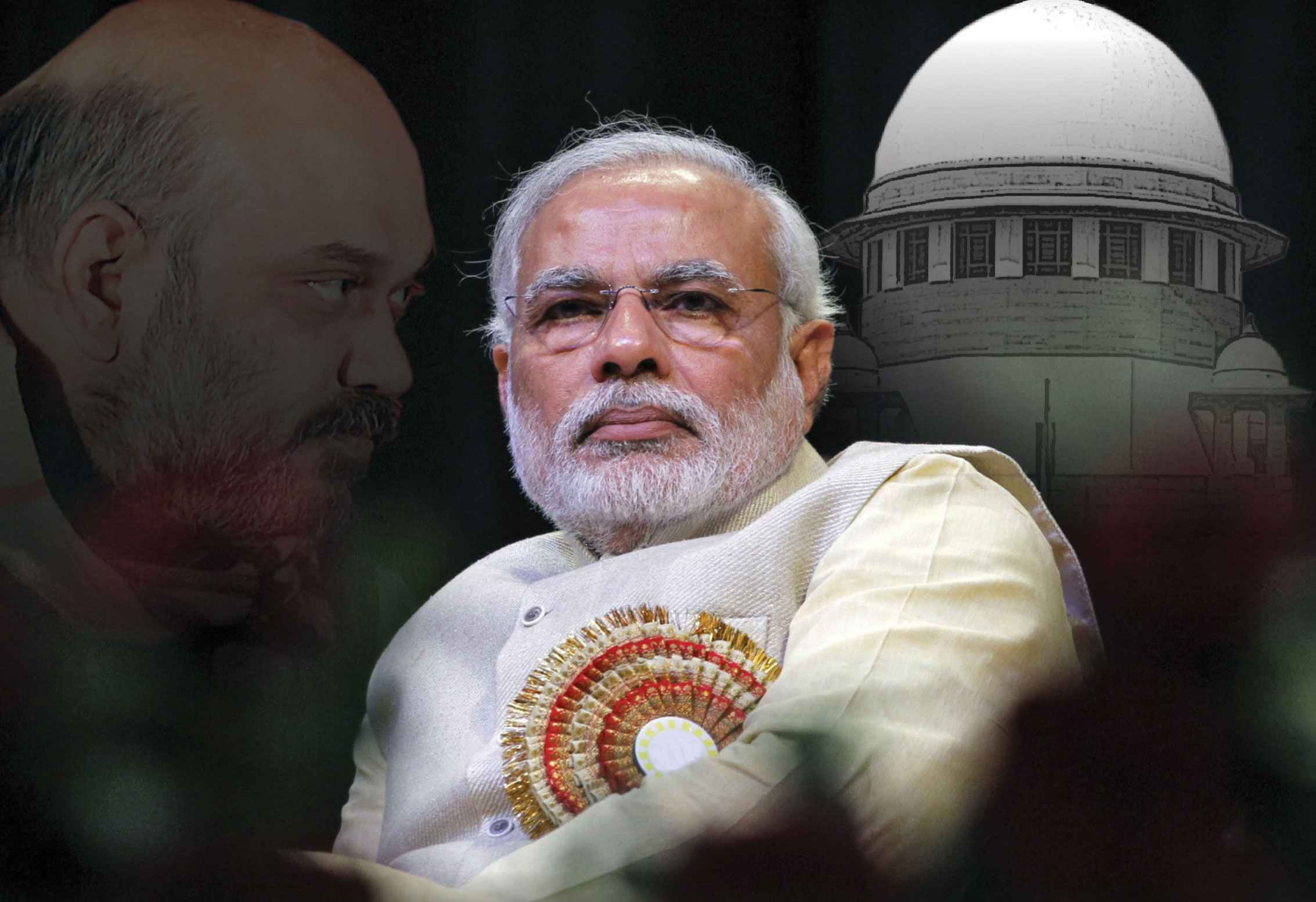

वर्ष 2014 की तपती-जलती गर्मियों के बीच नरेंद्र मोदी ने यूपीए शासन के भ्रष्टाचार, अनाचार और महंगाई से बेहाल सवा सौ करोड़ भारतीयों से कांग्रेस मुक्त भारत के लिए आव्हान किया, तो जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए 282 सीटों की रिकार्ड जीत दी। और नरेद्र मोदी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने कहा हमारा लोकतंत्र ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमारा दायित्व है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करें। लेकिन, मोदी और उनकी पार्टी भाजपा पर कांग्रेस मुक्त भारत का भूत कुछ इस कदर सवार हुआ कि वे अपने क्षुद्र स्वार्थों की खातिर लोकतंत्र की बलि चढ़ाने की कोशिश में जुट गए। इस कड़ी में पहले अरुणाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त किया गया। लेकिन देश में जब-जब कहीं पर भी लोकतंत्र खतरे में पड़ा है तो हमारी न्यायपालिका ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लोकतंत्र की इसी बलिकारी के कारण मोदी सरकार और उनकी पार्टी भाजपा को पहले उत्तराखंड और अब अरुणाचल प्रदेश के मामले में मात खानी पड़ी है।

दरअसल इस देश की आवाम को मोदी से ऐसी ओछी राजनीति की उम्मीद नहीं थी। जिस मोदी ने अपनी कूटनीति के दम पर विश्व में भारत का परचम लहराया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता होने का रुतबा पाया है अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के बहाल होने के बाद उसी मोदी की जमकर आलोचना हो रही है। केन्द्र के उत्तराखण्ड और अरुणाचल प्रदेश के आत्मघाती कदम से यह तो साफ लगने लगा है कि मोदी को राजनीतिक सलाह देने वाला कोई चाणक्य नहीं है। वर्ना जिस बुद्धि के दम पर मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है, वह इतनी क्षीण तो नहीं हो सकती है कि वे एक के बाद एक गलत कदम उठाएं।

हम सब और मोदी भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारे बेहद चालाक पड़ोसी देश चीन से सटती हुई सीमा वाला प्रदेश है। भारत में अरुणाचल प्रदेश का होना और उसमें भी लोकतांत्रिक गतिविधियां हमेशा चीन की आंख की किरकिरी बनी ही रहती हैं। ऐसे में करीब सात महीने पहले वहां जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वह बहुत ही संवेदनशील था। पूरे देश ही नहीं चीन की निगाह भी इस मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई थीं। केन्द्र सरकार को यह समझना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता हमारे लिए घातक हो सकती है। चीन राज्य के एक हिस्से पर अपना दावा दक्षिणी तिब्बत के रूप में जताता है। इसके लिए वह हमेशा हस्तक्षेप करता रहता है। ज्ञातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वात्तर सीमांत एजेंसी (नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी- नेफा) के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता हैं। सन 1962 से पहले इस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहां के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहां का प्रशासन गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आ गया था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। तब से चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत की हर मामले में खिलाफत करता रहता है।

उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश में दिसंबर 2015 में राजनीतिक संकट तब पैदा हुआ जब वहां कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को हटाने की मांग कर दी। करीब एक माह तक मामला नहीं सुलझने के कारण केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2016 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। 26 जनवरी के दिन जब आप देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में जश्न मना रहे थे, रायसीना हिल्स पर स्थित 340 कमरों के राष्ट्रपति भवन के किसी कमरे में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस प्रस्ताव पर दस्तखत कर रहे थे जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भेजा था कि अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। 26 जनवरी को शाम 7 बजकर 59 मिनट पर प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो की सूचना आती है कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला तारीख के कारण भी खटकना चाहिए था, मगर किसी को खटका नहीं। उत्तराखंड की तरह अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई खास हंगामा नहीं हुआ। शायद इसलिए भी कि राष्ट्रपति शासन लगने के 100 से अधिक उदाहरणों के कारण सामान्य हो चुका होगा।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी। मामला कोर्ट में लंबित ही था कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा ने कांग्रेस के बागी गुट के नेता कालीखो पुल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। साठ सदस्यों वाली विधानसभा में जब विश्वासमत की प्रक्रिया चली तो कालीखो को भाजपा के 11 विधायकों और दो स्वतंत्र विधायकों सहित कुल 40 विधायकों का समर्थन मिला। कांग्रेस के 17 और पूर्व मुख्यमंत्री नवाम तुकी इस प्रक्रिया में अनुपस्थित रहे।

अब सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ ने राज्यपाल राजखोवा के फैसले को पलट दिया है और 15 दिसंबर 2015 के पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया। फैसला देने वाले जजों के नाम हैं जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस एनवी रमन्ना। इस फैसले का हर उस व्यक्ति ने जिसकी लोकतंत्र में आस्था है, इसका स्वागत किया है। यह सर्वोच्च न्यायालय का हर मायने में ऐसा फैसला है जो जल्दबाजी में लिए जाने वाले राज्यपालों के निर्णयों पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए उन्हें सचेत करता है कि सोच-समझकर फैसले लें। लोकतंत्र और देश के दीर्घकालीन हित को देखते हुए फैसले लिए जाने चाहिए। यह फैसला देश के सभी राजनीतिक दलों को ईमानदारी से आत्मावलोकन करने के लिए कह रहा है। यह देश की जा रही राजनीति को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या जिस तरह की राजनीति हो रही है, वह दीर्घकालीन हित में है? क्या देश की राजनीति ने हमारे समाज को विभिन्न हिस्सों में विभाजित नहीं कर दिया है?

इसी मई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा उत्तराखंड की बर्खास्त कांग्रेस सरकार को भी बहाल करने का निर्देश दिया था। राष्ट्रपति शासन के मामले में उत्तराखंड का फैसला भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास का पहला फैसला था जो नई सरकार के बनने से पहले आया है। इसके पहले ऐसा उदाहरण पाकिस्तान से ही है जब 1993 में नवाज शरीफ की बर्खास्त सरकार को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। 1994 में एसआर बोम्मई फैसले का हवाला हर राष्ट्रपति शासन के समय दिया जाता है मगर जब कई साल बाद फैसला आया था तो उससे पहले कर्नाटक में किसी और की सरकार बन चुकी थी। एसआर बोम्मई की सरकार 1989 में बर्खास्त हुई थी। इतिहास की विडंबना देखिए। जिस बोम्मई फैसले को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बदनाम हो चुकी कांग्रेस के लिए सबक बताया जाता था, उसी फैसले के आधार पर दो महीने के भीतर कांग्रेस की दो सरकारों को राष्ट्रपति शासन से मुक्ति मिली है।

उत्तराखंड मामले के वक्त नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति या जज कोई राजा नहीं हैं कि उनके फैसले की समीक्षा नहीं हो सकती है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाने का मोदी सरकार का फैसला अदालत में नहीं टिक सका है। सरकार को बताना चाहिए कि उसके इरादे ही गलत थे या उसके कानूनी सलाहकारों ने गलत इरादे से सुझाव दिए, या उनकी कानून की समझ कच्ची है। सवाल यह नहीं है कि वहां मौजूद सरकार के पास बहुमत है तो उसका क्या होगा। सवाल यह है कि उसका वजूद में आना वैध था या नहीं। अदालत ने कहा है कि मौजूदा सरकार अवैध है। जिन बातों के लिए कांग्रेस की आलोचना होती थी उन्हीं बातों का बचाव अब भाजपा कर रही है। इस मामले में दोनों इज इक्वल टू की होड़ में हैं। यानी एक जैसे होते जा रहे हैं।

राष्ट्रपति शासन अक्सर अकादमिक चर्चा का विषय बनकर रह जाता है। ऐसे मामलों में किसी की नैतिकता या जवाबदेही फिक्स नहीं है। इसी इज इक्वल टू के कारण। विधायकों की क्या नैतिकता है। आपने हाल ही में राज्यसभा के चुनाव में देखी, बस भर भरकर विधायक खुलेआम फाइव स्टार होटल में ठहराए जा रहे हैं। कहीं कोई सवाल नहीं है। यह हमारे राजनीतिक दलों की नैतिकता है और यह है मतदाताओं की जागरूकता का स्तर। अगर अदालत की चौकस निगाह न होती तो सोचिए कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का जाप रटते-रटते कैसे इसका गला घोंट देते। अनजाने में ही सही भाजपा पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने ठीक ही कहा है कि सिर्फ न्यायपालिका संविधान के मूल्यों की रक्षा कर सकती है। राजनीतिक दलों का जो रिकार्ड है उसके हिसाब से संविधान की रक्षा सिर्फ न्यायपालिका कर सकती है। केंद्र में पहली बार बनी गैर कांग्रेसी जनता सरकार ने 9 कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह घड़ी की सुई पीछे कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा विधानसभा के फैसले रद्द कर दिए गए हैं लेकिन सात महीने से जो सरकार अवैध रूप से चली रही है क्या उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। क्या इतना आसान है कि कोई नेता अवैध रूप से मुख्यमंत्री बन जाए, राज्य के खजाने से खर्च कर दे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस्तीफा देकर घर चला जाए। क्या कानून की नजर में अवैध सरकार का मुख्यमंत्री अपराधी नहीं होना चाहिए। क्या अवैध सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटने के बाद तमाम सुविधाएं मिलती रहेंगी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाली तमाम सुविधाएं रद्द नहीं होनी चाहिए। जस्टिस खेहर ने फैसले में कहा कि जब राजनीतिक प्रक्रियाओं की हत्या हो रही हो तो कोर्ट मूक दर्शक बना नहीं रह सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल जेपी राजखोवा ने 14 जनवरी 2016 की तय तारीख के बाद भी 16 दिसंबर 2015 को विधानसभा की बैठक बुलाकर असंवैधानिक काम किया था। अदालत ने राज्यपाल के उस संदेश को भी रद्द कर दिया जो उन्होंने 9 दिसंबर के रोज विधानसभा को भेजा था। कहा कि राज्यपाल विधानसभा का एजेंडा तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए 9 दिसंबर के बाद विधानसभा के तमाम फैसले अवैध घोषित हो जाते हैं। 9 दिसंबर से पहले की विधानसभा बहाल की जाती है। यानी कांग्रेस सरकार वापस अपने वजूद में आती है।

आमतौर पर ऐसे मामलों में जिसकी हार होती है वह यही कहता है कि फैसले का सम्मान करते हैं मगर फैसला पढऩे के बाद ही सही प्रतिक्रिया देंगे। अपील करेंगे। जो जीत जाते हैं, उन्हें अक्सर फैसले की कापी पढऩे की जरूरत नहीं होती। तमाम तरह के कानूनी सलाहकारों से लैस केंद्र सरकार दो-दो बार राष्ट्रपति शासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हार जाए, अपना बचाव न कर पाए, आप उस फैसले में क्या पढऩा चाहते हैं। यह फैसला राज्यपालों की भूमिका को फिर से रेखांकित करता है। हर बार करता है मगर कई बार राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं और अपने पद पर आराम से बने रहते हैं। राजभवन का सुख भोगते रहते हैं।

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा की बैठक तय तारीख से एक महीना पहले बुला ली थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि जब भी राज्यपाल बोर हो जाए तो वह उत्साह महसूस करने के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकता है। क्या राज्यपाल का फैसला ठोस संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित था या फिर उनकी सनक पर। आप संवैधानिक विवेकाधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब वे किसी संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित हों। यहां क्या संवैधानिक सिद्धांत था। क्या विधानसभा के सत्र को जल्द बुलाना आपकी विवेकाधीन शक्तियों में आता है।

भाजपा फैसले को विचित्र बता रही है। सवाल है कि इस फैसले की नैतिक जवाबदारी कहां जाकर रुकती है। किसके पास जाकर रुकती है। प्रधानमंत्री के पास रुकती है तो राष्ट्रपति की भूमिका पर सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं। दो-दो बार उनकी मंज़ूरी रद्द हुई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को राजनीतिक दलों के झगड़े से दूर रहना चाहिए। हाल ही में यूपी के राज्यपाल ने मथुरा, कैराना और दादरी पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक विवाद चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन संदर्भों में भी देखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को भेजे नोटिस, हर मीहने भेजे जाने वाली सूचनाएं इस आधार पर सही ठहराई जा सकती थीं कि राष्ट्रपति को राज्य की राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी जा रही है। लेकिन यह राज्यपाल के अधिकार से बाहर है कि वह अपनी संवैधानिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इन राजनीतिक विवादों को सुलझाने की कोशिश करे। उत्तराखंड और अरुणाचल के फैसले हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमाण तो हैं लेकिन न्यायपालिका को थोड़ी हिम्मत और दिखानी चाहिए। उसे राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सीधी टिप्पणी करनी चाहिए।

संविधान के उल्लंघन की सजा क्यों नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या हमारे देश में कानून का शासन राज्यपाल को संवैधानिक सिद्धांतों और अरुणाचल विधानसभा के कामकाज के नियमों को हवा में उड़ाने की इजाजत देता है। 331 पन्नों के इस फैसले की हर लाइन पढऩे लायक है। वैसे उत्तराखंड मामले में भी राज्यपाल की भूमिका पर कम टिप्पणी नहीं हुई थी मगर राज्यपाल का कुछ नहीं हुआ। दोनों ही मामलों में राज्यपाल बने रहे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नैतिक मतलब क्या रह जाता है। हमारे देश में रटाया जाता है कि संविधान ही हमारे लिए सर्वोच्च है मगर इसके उल्लंघन पर कोई सजा क्यों नहीं है। मामूली बयान देने और जेब काट लेने पर जेल की सजा होती है, संविधान के उल्लंघन की न तो नैतिक जिम्मेदारी न कानूनी सजा। 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ज्यादातर मामले में संविधान का उल्लंघन हुआ है फिर भी कोई राजनीतिक दल संविधान के उल्लंघन की किसी सजा की मांग नहीं करता। क्या इसलिए कि वे जानते हैं कि संविधान से खेंलेगे नहीं तो राज कैसे करेंगे। यह है संविधान से चलने वाले भारत देश में संविधान के उल्लंघन की संवैधानिक स्थिति।

भाजपा भी कांग्रेस की राह पर

अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के बेजा इस्तेमाल के लिए कांग्रेस को भाजपा कोसती आई थी। लेकिन कैसी विडंबना है कि कांग्रेस-मुक्त भारत का दम भरते हुए भाजपा ने कांग्रेस के ही एक खराब रिकार्ड का अनुसरण किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है, लेकिन इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि वे सीमावर्ती राज्यों में सत्ता हासिल करने की कोशिशें छोड़ देंगे। भाजपा को लगता है कि ऐसा करना रणनीतिक तौर पर और केंद्र की भाजपा सरकार के लिए सही है। असम में मिली शानदार जीत ने भाजपा को वो आत्मविश्वास दिया है, जिसके सहारे वो नॉर्थ ईस्ट में अपने कांग्रेस मुक्त अभियान को आगे बढ़ा सकती है। इन राज्यों में कांग्रेस विरोधी घटकों के साथ काम करने के लिए पार्टी ने कई ग्रुप बनाए हैं। वर्तमान में कांग्रेस मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में सत्ता में है। वहीं, भाजपा के सहयोगी नगालैंड और सिक्किम में शासन कर रहे हैं। त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा फिलहाल बैकफुट पर है। हालांकि, कोई भी पार्टी नेतृत्व की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन एक नेता कहते हैं कि अगर मोदी और अमित शाह भाजपा की उपलब्धियों का श्रेय लेते हैं तो उन्हें सारे दोष भी लेने चाहिए। कुछ अन्य भाजपा नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम ने भाजपा की खराब छविÓ पेश की है और राज्य चुनावों में मिली जीत की चमक को धूमिल किया है।