17-Apr-2018 05:57 AM

1235548

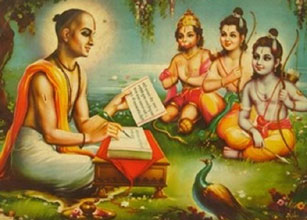

तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में जीवन मूल्यों का बड़ी ही बारीकी से वर्णन किया है। उन्होंने मनुष्य के जीवन में आने वाली हर स्थिति और परिस्थिति को प्रतिपादित किया है। रामचरित मानस में दास्य भाव की भक्ति... सेवक सेव्य भाव, बिनु भव न तरिय उरगारि... के साथ-साथ प्राकृतजन के गुणगान की भत्र्सना अन्य के बड़प्पन की अस्वीकृति ही हैं। यहीं यह कहना कि उन्होंने रामचरितमानस’ की रचना ‘स्वान्त: सुखाय’ की हैं, अर्थात तुलसीदासजी के व्यक्तित्व की यह दीप्ति आज भी हमें विस्मित करती हैं।

मानस के जीवन मूल्यों के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिकता के संदर्भ में रामराज्य को बताने का प्रयत्न किया गया है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ‘रामराज्य’ में स्पष्टत: तीन प्रकार हमें मिलते हैं (1) मन: प्रसाद (2) भौतिक समृध्दि और (3) वर्णाश्रम व्यवस्था। तुलसीदासजी की दृष्टि में शासन का आदर्श भौतिक समृध्दि नहीं है। मन: प्रसाद उसका महत्वपूर्ण अंग है। अत: रामराज्य में मनुष्य ही नहीं, पशु भी बैर भाव से मुक्त हैं। सहज शत्रु, हाथी और सिंह वहां एक साथ रहते हैं -

रहहिं एक संग गज पंचानन

भौतिक समृध्दि: वस्तुत: मन संबंधी मूल्य बहुत कुछ भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। भौतिक परिस्थितियों से निरपेक्ष सुखी जन मन की कल्पना नहीं की जा सकती। दरिद्रता और अज्ञान की स्थिति में मन संयमन की बात सोचना भी निरर्थक हैं।

वर्णाश्रम व्यवस्था: तुलसीदासजी ने समाज व्यवस्था-वर्णाश्रम के प्रश् के सदैव मनोवैज्ञानिक परिणामों के परिपाश्र्व में उठाया हैं जिस कारण से कलियुग संतप्त हैं, और रामराज्य तापमुक्त है - वह है कलियुग में वर्णाश्रम की अवमानना और रामराज्य में उसका परिपालन।

साथ-साथ तुलसीदासजी ने भक्ति और कर्म की बात को भी निर्देशित किया है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भक्ति की महिमा का उद्घोष करने के साथ ही साथ शुभ कर्मो पर भी बल दिया है। उनकी मान्यता है कि संसार कर्म प्रधान है। यहां जो कर्म करता है, वैसा फल पाता है -

करम प्रधान बिरख करि रख्खा,

जो जस करिए सो-तस फल चाखा।

रामचरितमानस में उन्होंने अपने समय में शासक या शासन पर सीधे कोई प्रहार नहीं किया। लेकिन सामान्य रूप से उन्होंने शासकों को कोसा है, जिनके राज्य में प्रजा दु:खी रहती है -

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,

सो नृप अवसि नरक अधिकारी।

अर्थात यहां पर विशेष रूप से प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता सम्पन्न शासन की प्रशंसा की है। अत: राम ऐसे ही समर्थ और स्वच्छ शासक है और ऐसा राज्य ‘सुराज’ का प्रतीक है।

रामचरितमानस में वर्णित रामराज्य के विभिन्न अंग समग्रत: मानवीय सुख की कल्पना के आयोजन में विनियुक्त हैं। रामराज्य का अर्थ उनमें से किसी एक अंग से व्यक्त नहीं हो सकता। किसी एक को रामराज्य के केन्द्र में मानकर शेष को परिधि का स्थान देना भी अनुचित होगा, क्योंकि ऐसा करने से उनकी पारस्परिकता को सही-सही नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार रामराज्य में जिस स्थिति का चित्र अंकित हुआ है वह कुल मिलाकर एक सुखी और सम्पन्न समाज की स्थिति है। लेकिन सुख सम्पन्नता का अहसास तब तक निरर्थक है, जब तक वह समष्टि के स्तर से आगे आकर व्यक्तिश: प्रसन्नता की प्रेरक नहीं बन जाती। इस प्रकार रामराज्य में लोक मंगल की स्थिति के बीच व्यक्ति के केवल कल्याण का विधान नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, तुलसीदासजी ने रामराज्य में अल्पवय में मृत्यु के अभाव और शरीर के नीरोग रहने के साथ ही पशु पक्षियों के उन्मुक्त विचरण और निर्भीक भाव से चहकने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उत्साहपूर्ण और उमंगभरी अभिव्यक्त को भी एक वाणी दी गई है -

अभय चरहिं बन करहिं अनंदा।

सीतल सुरभि, पवन वट मंदा।

गुंजत अलि लै चलि-मकरंदा॥

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रामराज्य एक ऐसी मानवीय स्थिति का द्योतक है जिसमें समष्टि और व्यष्टि दोनों सुखी है।

तुलसीदास के सादृश्य विधान की विशेषता यह नहीं है कि वह घिसा-पिटा है, बल्कि यह है कि वह सहज है। वस्तुत: रामचरितमानस के अंत के निकट रामभक्ति के लिए उनकी याचना में प्रस्तुत किये गये सादृश्य में उनका लोकानुभव झलक रहा है -

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम,

तिमि रघुनाथ-निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम।

इस प्रकार प्रकृति वर्णन में भी वर्षा का वर्णन करते समय जब वे पहाड़ों पर बूंदे गिरने के दृश्य संतों द्वारा खल-वचनों को सेटे जाने की चर्चा सादृश्य के ही सहारे हमें मिलते हैं।

अत: तुलसीदासजी ने अपने काव्य की रचना केवल विदग्धजन के लिए नहीं की है। बिना पढ़े लिखे लोगों की अप्रशिक्षित काव्य रसिकता की तृप्ति की चिंता भी उन्हें ही थी जितनी विज्ञजन की।

इस प्रकार रामचरितमानस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने से यह हमें ज्ञात होता है कि रामचरित मानस केवल रामकाव्य नहीं है, वह एक शिव काव्य भी है, हनुमान काव्य भी है, व्यापक संस्कृति काव्य भी है। शिव विराट भारत की एकता का प्रतीक भी है। तुलसीदास के काव्य की समय सिध्द लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि उसी काव्य रचना बहुत बार आयासित होने पर भी अन्त: स्फूर्ति की विरोधी नहीं, उसकी एक पूरक रही है। निस्संदेह तुलसीदास के काव्य के लोकप्रियता का श्रेय बहुत अंशों में उसकी अन्तर्वस्तु को है। अत: समग्रतया, तुलसीदास रचित रामचरित मानस एक सफल विश्वव्यापी महाकाव्य रहा है।

-ओम