01-May-2022 12:00 AM

1327

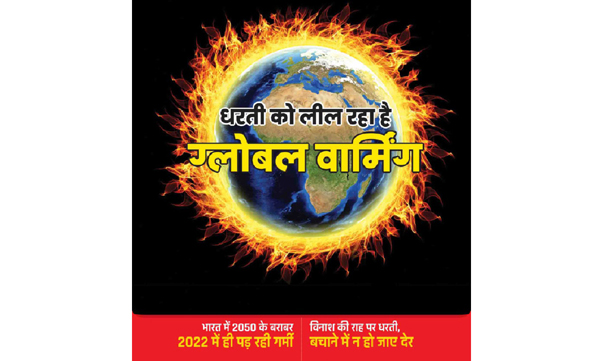

भारत सहित दक्षिण एशिया में इस बार रिकार्डतोड़ गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आती जा रही है और इससे धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण भारत में 2022 में ही 2050 के बराबर गर्मी पड़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती विनाश की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारी धरती को बचाने के लिए अब केवल 8 साल ही बचे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। वरना धरती झुलस जाएगी।

भारत सहित पूरा दक्षिण एशिया इस साल गर्मी से झुलस रहा है। भारत में तो इस बार गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि इस साल भारत में गर्मी का पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आती जा रही है और इससे धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईपीसीसी के मुताबिक हमारी धरती को बचाने के लिए अब केवल 8 साल ही बचे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। अगर धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए प्रयास नहीं किए गए तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। उधर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान तो बढ़ ही रहा है, इससे कई प्रकार की महामारी और बीमारी भी उत्पन्न हो रही है, जो मानव जीवन के लिए खतरे के संकेत हैं। अगर समय रहते नहीं चेते तो धरती का विनाश हो सकता है।

विनाश की राह पर धरती

धरती के बीते 2000 वर्षों के इतिहास की तुलना में अब बीते कुछ सालों में पृथ्वी का तापमान बेहद तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कई दशकों से लगातार वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्लोबल वार्मिंग की आग तेजी से धधक रही है। तमाम वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल दुनिया से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जीवाश्म ईंधन खत्म होना तो दूर इसको कम करने के भी आसार साफ नहीं नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि धरती को बचाने के लिए अब सिर्फ 8 साल ही बचे हैं। अंतर-सरकारी समिति (आईपीसीसी) ने इसी उदासीनता के चलते जलवायु परिवर्तन के आंकलन के लिए अपनी 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट में चेताया है। इसमें कहा गया है कि अगले 8 सालों में यानी 2030 तक दुनिया अगर अपने उत्सर्जन में कटौती को आधा यानी 50 प्रतिशत कम नहीं करती है तो साल 2050 तक उसे नेट जीरो यानी अपने उत्सर्जन स्तर को शून्य पर लाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उसे तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2019 में 1990 के मुकाबले 54 प्रतिशत अधिक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन हुआ लेकिन उत्सर्जन के बढ़ने की दर पिछले एक दशक में घटी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए 99.9 फीसदी इंसान ही जिम्मेदार हैं। पिछले 8 सालों में हुए 88,125 अध्ययनों के परिणाम इसकी पुष्टि भी करते हैं। 2012 से लेकर 2020 तक अलग-अलग जर्नल्स में पब्लिश हुए 88 हजार से अधिक अध्ययनों को पढ़ा और समझा गया। परिणाम में पुष्टि हुई कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसान ही जिम्मेदार हैं।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि धरती के तापमान वृद्धि को डेढ़ डिग्री तक रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की कटौती करनी होगी। साल 2010-2019 में दुनिया का औसत वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मानव इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर पर था। ऐसे में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें अपने उत्सर्जन को जीरो पर लाना होगा। इस काम के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की आवश्यकता है और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में भारी कमी लानी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा, साथ ही स्टोरेज बैटरी की लागत में भारी गिरावट आई है। इससे वह लगभग गैस और कोयले के बराबर (और कुछ मामलों में सस्ते) हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2010 के बाद से लागत में '85 प्रतिशत तक की निरंतर कमी’ देखी गई है। ग्लोबल कार्बन डाई ऑक्सइड उत्सर्जन बढ़ने की रफ्तार कम हुई है पर उत्सर्जन अब भी 54 प्रतिशत अधिक है। वास्तविकता यह है कि दुनिया के सबसे अमीर देश ही अकेले विश्व के कुल उत्सर्जन के आधे के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि दुनिया के सबसे गरीब देशों का हिस्सा सिर्फ 12 प्रतिशत है। वर्तमान में हम वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित करने से बहुत दूर हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा नीतियां सफल भी होती हैं तो वो हमें सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक वार्मिंग की ओर ले जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई नया जीवाश्म ईंधन विस्तार न भी किया जाए, फिर भी मौजूदा ढांचे की वजह से 2025 तक वैश्विक उत्सर्जन 22 प्रतिशत अधिक होगा और 2030 तक 66 प्रतिशत अधिक होगा। साथ ही, मौजूदा ढांचे के चलते दुनिया में 846 गीगा टन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होना तय है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि कोयले में नए निवेश न करने के साथ ही सभी कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को 2040 तक बंद करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2040 तक एक वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का नेट जीरो होना जरूरी है। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड को हटाना होगा।

ग्लोबल वार्मिंग में कहां खड़ा है भारत

भारत मोटे तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के कुल वैश्विक उत्सर्जन में से 6.8 प्रतिशत का हिस्सेदार है। वर्ष 1990 से 2018 के बीच भारत के ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 172 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013 से 2018 के बीच देश में प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन भी 17 फीसदी बढ़ा है। अभी भी भारत का उत्सर्जन स्तर जी-20 देशों के औसत स्तर से बहुत नीचे है। भारत की कुल ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन आधारित प्लांट्स का योगदान 74 प्रतिशत है। भारत में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 11 फीसदी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की वर्तमान नीतियां वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अनुरूप फिलहाल नहीं हैं। इसके लिए भारत को वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को 1603 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड के बराबर (एमटीसीओ2ई) (या वर्ष 2005 के स्तरों से 16 प्रतिशत नीचे) रखना होगा। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का है। अगस्त 2021 तक भारत में 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है। एक और 50 गीगावाट क्षमता अभी निर्माणाधीन है और 27 गीगावाट क्षमता के संयंत्र अभी निविदा के दौर में है। भारतीय रेलवे वर्ष 2023 तक अपने नेटवर्क के विद्युतीकरण की योजना बना रही है और वह वर्ष 2030 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की राह पर आगे बढ़ रही है। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने संबंधी वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य को अब 2025 तक के लिए कर दिया गया है।

उत्सर्जन सीमित करने के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीसरे कार्य समूह के मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे विश्व को 2019 और 2030 के बीच अपना उत्सर्जन घटाकर लगभग आधा करने की जरूरत है, ताकि वर्ष 1850 की तुलना में औसत वैश्विक तापमान बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के उचित अवसर मिल सकें। उत्सर्जन के मौजूदा स्तर को देखें तो अभी पूरा विश्व 2.5 से 3.4 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ोतरी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस बात से इसके प्रभावों का अनुमान लगा सकते हैं कि बार-बार गर्म हवाएं या लू चलना, चक्रवात आना या ऐसी अन्य जलवायु आपदाएं, जिनका भारत भी सामना कर रहा है, वैश्विक तापमान में सिर्फ 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के नतीजे हैं। आईपीसीसी के मूल्यांकन के अनुसार, इस दशक में और आगे के समय में ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के उपायों में तेजी लाने के लिए कई तरह के कदम उठाने की जरूरत है। तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में अगर कार्बन, कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) तकनीक शामिल नहीं है, तो 2030 तक कोयले की वैश्विक खपत को कम से कम 67 प्रतिशत तक घटाना होगा।

अब ग्लोबल वार्मिंग के खतरे

वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि 2021 से 2025 के बीच एक साल ऐसा होगा जो सबसे अधिक रिकॉर्ड गर्मी वाला होगा। 40 फीसदी तक 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने का खतरा है। वो साल 2016 में पड़ी गर्मी को पीछे छोड़ देगा। बढ़ते तापमान से बर्फ पिछलेगी और समुद्र के जल का स्तर बढ़ेगा। इससे मौसम बिगड़ेगा। नतीजा, खाना, सेहत, पर्यावरण और विकास पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट बताती है कि यह समय सतर्क होने का है। दुनियाभर में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। कैम्ब्रिज और टबिजेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इंसान की लंबाई और दिमाग को छोटा कर सकता है। पिछले लाखों सालों में इसका असर इंसान की लंबाई-चौड़ाई पर पड़ा है। इसका सीधा कनेक्शन तापमान से है। जिस तरह से साल-दर-साल तापमान में इजाफा हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है, उस पर वैज्ञानिकों की यह रिसर्च अलर्ट करने वाली है।

अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में मौजूद 40 फीसदी तक शार्क और रे मछलियां विलुप्ति की कगार पर हैं। इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन, जरूरत से ज्यादा मछलियों का शिकार। मछलियों पर 8 साल तक हुई रिसर्च में सामने आया कि 2014 के इनकी विलुप्ति का खतरा 24 फीसदी था जो अब बढ़कर दोगुना हो गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ऐसे मछलियों के लिए समस्या बढ़ा रहा है। इससे न सिर्फ उनके मनमुताबिक आवास के लिए माहौल में कमी आने के साथ समुद्र के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका, चीन समेत दुनियाभर के 10 देशों के वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया की करीब एक चौथाई आबादी दक्षिण एशिया में रहती है। यह क्षेत्र पहले से ही सबसे ज्यादा गर्मी की मार झेलता है। ऐसे में बढ़ता तापमान यहां के लिए बड़ा खतरा है। इस क्षेत्र के करीब 60 फीसदी लोग खेती-किसानी करते हैं। उन्हें खुले मैदान में काम करना पड़ता है, ऐसे में उन पर लू का जोखिम बढ़ेगा।

महामारी और सूखा

अंतरराष्ट्रीय जलवायु रिपोर्ट के अनुसार तेजी से बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के कारण 21वीं सदी के अंत तक पूरे विश्व के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। जिसकी वजह से 2036 से 2065 के बीच में गर्म हवाओं का खतरा बढ़ेगा। आने वाले 100 सालों में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोके जाने पर 3 से 4 मीटर समुद्री जल स्तर बढ़ने का अनुमान है। भारत की कृषि व्यवस्था पर सूखे और अकाल का खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जिसके बारे में अक्टूबर महीने में जी-20 देशों ने रोम में एक बैठक करते हुए, अपनी अंतरराष्ट्रीय जलवायु रिपोर्ट में कहा था कि जिस तरह कार्बन उत्सर्जन तेजी से पर्यावरण में बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि 21वीं सदी के अंत तक पूरे विश्व के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। जिसका असर सभी देशों पर पड़ेगा और खासकर भारत जैसे देशों में 2036 से 2065 तक के बीच लू (गर्म हवाओं) का कहर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जो आज के समय से 25 गुना अधिक होगा। यह रिपोर्ट 40 से भी अधिक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा तैयार की गई थी, जो यूरो-मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए थे। इस रिपोर्ट को मानें तो भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तनों का प्रभाव सभी देशों के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। बता दें कि जी-20 एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी मंच है, जिसमें भारत समेत 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्तर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम, वित्तीय स्थिरता और सतत् विकास से जुड़े तमाम आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने का काम करती है।

एनवायर्नमेंटल एंड एनर्जी स्टडीज इंस्टीट्यूट के अनुसार, 'ग्लोबल वार्मिंग’ और 'जलवायु परिवर्तन’ शब्दों का उपयोग अक्सर सापेक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन 'जलवायु परिवर्तन’ शब्द खासतौर पर मौसम के अलावा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा, वायुमंडलीय दबाव, समुद्र के तापमान, आदि में लगातार होने वाले परिवर्तनों को परिभाषित करने के लिए काम में लाया जाता है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग शब्द को पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जाना जाता है।

चिंताजनक है समुद्रों का बढ़ता जल स्तर

यह तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 71 प्रतिशत समुद्र का जल फैला हुआ है, इसके अलावा 1.6 प्रतिशत पानी पृथ्वी के अंदर तथा 0.001 प्रतिशत वाष्प और बादलों के रूप में है। वहीं पृथ्वी पर पीने योग्य पानी केवल 3 प्रतिशत है, जिसमें से 2.4 प्रतिशत पानी ग्लेशियर और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में बर्फ के रूप में जमा है, बाकी 0.6 प्रतिशत पानी नदियों और झीलों में है। समुद्रों के बढ़ते जलस्तर की वजह ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान ही है। संपूर्ण विश्व के ग्लेशियर और भूमि आधारित बर्फ की चादरें तेजी से पिघलती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फे्रमवर्क कन्वेंशन ने साल 2019 की रिपोर्ट में चिंता जाहिर करते हुए बताया कि जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस हिसाब से साल 2100 तक 80 प्रतिशत बर्फ पिघल कर समाप्त हो सकती है। इन ग्लेशियर से निकला पानी सीधे समुद्र में जाता है। जिससे समुद्र के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। 20वीं सदी में दुनियाभर के समुद्रों का जलस्तर लगभग 19 सेमी बढ़ा है। अगर ऐसे ही बर्फ तेजी से पिघलती रही तो आने वाले 100 सालों में समुद्र का जल स्तर 2 से 3 मीटर तक बढ़ सकता है। जिसके कारण समुद्र के किनारे बसे हुए देश और शहर जलमग्न होकर डूब सकते हैं।

आपने कैप्टन अमेरिका फिल्म तो देखी होगी जिसमें कैप्टन कई सालों तक बर्फ में बेहोशी की हालत में जिंदा दबा रहता है। अगर फिल्मों से बाहर निकलें तो यह आप भी अच्छे से जानते हैं कि बर्फ के नीचे कोई चीज सड़ नहीं सकती और वह कई सालों तक सही सलामत रहती है। चाहे वह कोई वायरस हो या जीवाणु विषाणु हो। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम तिब्बत पठार के विशाल ग्लेशियर पर रिसर्च करने गई थी। जिनका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इन ग्लेशियर के बर्फों में क्या रहस्य छिपा हुआ है। जब वैज्ञानिकों के सामने रिपोर्ट आई तो सब परेशान हो गए क्योंकि 15000 साल पुराने 28 से भी अधिक अलग-अलग तरह के वायरस जिंदा दबे पाए गए, अगर ये वायरस बर्फ से बाहर आ जाते हैं, तो दुनिया के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम कोरोना वायरस को भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए हैं।

भारत पर सबसे बुरा दुष्प्रभाव

दुनिया की जलवायु में बदलाव होने पर इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यहां कई तरह के मौसम भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में कई जलवायु हॉटस्पॉट हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जो तीन तरफ समुद्रों से तथा एक तरफ हिमालय की बर्फ के पहाड़ों से घिरा है। अगर यहां तापमान बढ़ता है, तो भारत की स्थिति बेहद खराब होगी और यहां कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर इन विषयों पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भारत में बदलती जलवायु के कारण यहां की स्थिति जल्द ही काफी दयनीय हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार यदि वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है तो भारत में 2036 से 2065 के आसपास लू (गर्म हवाओं) का कहर सामान्य से 25 गुना अधिक समय तक रहेगा। अगर विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ता है तो भी लू का कहर 5 गुना अधिक समय तक रहेगा। अगर इसी तरह देश में गर्मी का कहर बढ़ता रहा तो यह लोगों की आजीविका को भी बुरी तरह से प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2050 तक कम उत्सर्जन परिदृश्य में और श्रम उत्पादन में करीब 13.4 प्रतिशत की गिरावट आ सकती हैं, और अगर जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं सोचा गया तो यह आंकड़ा साल 2080 तक बढ़कर 24 प्रतिशत तक जा सकता है। जिसकी वजह से प्राकृतिक वर्षा जल तथा मौसम पर निर्भर किसानों को भयंकर पानी की कमी से होकर गुजरना पड़ेगा। वहीं, विश्व का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की स्थिति में भारत में साल 2050 तक कृषि के लिए पानी की मांग लगभग 29 प्रतिशत बढ़ जाएगी तथा 2036 से 2065 के बीच कृषि संबंधित सूखे के 48 प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। इसी तरह कम उत्सर्जन परिदृश्य में 2050 तक पकड़ी जाने वाली समुद्र की मछलियों में भी 8.8 प्रतिशत की गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो बदलते जलवायु के कारण आने वाले समय में भारत की स्थिति पर काफी बुरा दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है।

खतरे में पहाड़ों की जैव विविधता

पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना से छेड़छाड़ बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, बावजूद इसके पृथ्वी पर मानवीय दखल में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। पृथ्वी के संरचनात्मक ढांचे जैसे जलवायु, जैव विविधता, जल स्रोत, जैव संपदा और पर्यावरण में विगत दशकों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जो पूर्ण रूप से मानव जनित हैं। जैव प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. मणिंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान वैश्विक स्तर पर 2.2 प्रतिशत तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी पाई गई। जबकि पर्यावरण के बिगड़ते हालात में ग्रीन हाउस गैसों और जलवायु परिवर्तन की भूमिका लगभग 45 प्रतिशत है, जो जैव विविधता, जल स्रोत, ग्लेशियर, कृषि उत्पादकता, मानव जीवन तथा स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

नैनीताल के पटवाडांगर में पाए जाने वाला पटवा (मिजोट्रोपिस पिलेटा) व हल्द्वानी के आसपास में पाया जाने वाला हल्दू (हल्दीना कार्डिफोलिया) के वृक्ष आज ज्वलंत उदाहरणों में से एक हैं। जिनको बदलती जलवायु ने संकटग्रस्त श्रेणी में ला खड़ा किया है। कभी हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में हल्दू के वन बहुतायत में पाए जाते थे, वह आज विलुप्ति के कगार पर हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बीजों से नए पौधों का प्राकृतिक रूप से संवर्धन आसानी से नहीं हो पाना है। हल्दू के बीज बहुत ही माइनर होते हैं, जो वातावरण में हो रहे अप्रत्याशित परिवर्तन से उग नहीं पा रहे हैं। इसके बीज अंकुरण के समय ज्यादा पत्तियों से दबे होने के कारण पौधे का रूप लेने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पटवा का भी जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संवर्धन आसानी से नहीं हो पाता। समय रहते यदि कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो शीघ्र ही इन दोनो प्रजातियों को विलुप्तप्राय श्रेणी में आने की संभावना है।

पृथ्वी के बिगड़ते हालात में आज विकास के बजाय पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना ज्यादा हितकर है। पृथ्वी के पुनरोद्धार एवं उसको पुराने रूप में दोबारा स्थापित करने के लिए उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्राथमिकता से कार्य करने की आवश्यकता है, जो पृथ्वी के मुख्य प्राकृतिक घटक है। छोटे जलस्रोतों का जीर्णोद्धार, वनों के अंधाधुन कटान पर रोक, पौधरोपण को बढ़ावा, ग्लोबल वार्मिंग के कारकों पर तत्काल रोक, जैव विविधता के संरक्षण पर जोर, अनियंत्रित विकास पर रोक, प्लास्टिक पर प्रतिबंध आदि क्षेत्रों में धरातल पर कार्य करके कुछ हद तक पृथ्वी के पुराने स्वरूप को धीरे-धीरे दोबारा स्थापित किया जा सकता है।

122 वर्षों के इतिहास में सबसे गर्म मार्च

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार यदि मार्च के अधिकतम तापमान के लिहाज से देखें तो इस वर्ष मार्च का महीना इतिहास का सबसे गर्म मार्च था जब अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो कि सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। वहीं यदि औसत तापमान के हिसाब से देखें तो मार्च 2022, 2010 के बाद इतिहास का दूसरा सबसे गर्म मार्च था जब तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था। इसी तरह यदि जनवरी से मार्च के औसत वैश्विक तापमान को देखें तो वो सामान्य से 0.88 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था जो उसे रिकॉर्ड का पांचवा सबसे गर्म साल बनाता है। एशिया में भी इन तीन महीनों का औसत तापमान पांचवा सबसे गर्म था। वहीं दक्षिण अमेरिका, यूरोप, कैरिबियन क्षेत्र और ओशिनिया में जनवरी से मार्च का औसत तापमान उसे नौवीं सबसे गर्म अवधि बनाता है। हालांकि अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में तापमान सामान्य से ज्यादा था, लेकिन यह क्रमश: 2012 और 2014 के बाद से उनका अब तक का सबसे ठंडा वर्ष था। यदि आर्कटिक और अंटार्कटिका में जमे बर्फ की बात की जाए तो उनके लिए भी यह महीना अच्छा नहीं रहा। अंटार्कटिका में इस माह समुद्री बर्फ की हद सिर्फ 10.9 लाख वर्ग मील दर्ज की गई थी, जो कि 44 वर्षों के इतिहास में दूसरी बार है जब मार्च के महीने में बर्फ की सीमा इतनी कम है। गौरतलब है कि इससे पहले मार्च 2017 में बर्फ की सीमा इतनी कम थी।

आग में घी डालने का काम कर रहे हैं एयरकंडीशनर

लू के महीनों में बिजली की आधी से ज्यादा मांग के लिए ऑफिसों, दुकानों और घरों में लगने वाले एसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दिल्ली को ठंडा रखने के लिए अप्रत्याशित रूप से बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों को जलाया जा रहा है। अप्रैल के महीने में यहां बिजली की एक दिन में औसतन मांग 4,336 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। 2018 में, जब से बिजली की मांग की रीयल-टाइम ट्रैकिंग शुरू हुई है, तब से यह बिजली की सबसे ज्यादा मांग है। यह दो साल पहले यानी अप्रैल 2020 की मांग के लगभग दोगुनी है। राजधानी में बिजली की ज्यादातर मांग, गरमी पैदा कर बनाई जाने वाली बिजली से पूरी की जाती है। इसलिए इस मौसम में ठंडक बनाए रखने के मोह का एक ही उपाय है- ज्यादा ईंधन को जलाना। दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा व्यापक गर्मी और दिल्ली की बिजली की मांग के बीच संबंधों को लेकर किए गए एक मूल्यांकन में पाया गया था कि यहां लू के महीनों में बिजली की आधी से ज्यादा मांग के लिए ऑफिसों, दुकानों और घरों में लगने वाले एसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके लिए एयर कंडीशनरों के प्रति बढ़ती चाहत को दोषी माना जाना चाहिए।

2030 तक हर साल 560 आपदाओं से जूझना होगा

जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इससे न केवल अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, बल्कि मानव जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने डराने वाली तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट में इस बात के संकेत हैं कि आने वाले साल धरती के लिए कई तरह की नई आफत लेकर आ सकते हैं। दुनिया को 2030 तक हर साल करीब 560 विनाशकारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। 2015 में ऐसी आपदाओं की संख्या हर साल करीब 400 थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले वर्षों में धरती पर जो आपदाएं बढ़ेंगी, उनमें जंगलों में आग और बाढ़ जैसी मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसके साथ ही महामारी और रासायनिक दुर्घटनाओं जैसी खतरनाक आपदाएं भी शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु संबंधी खतरों की संख्या, उसकी आवृत्ति, समय और गंभीरता लगातार बढ़ रही है। 1970 से साल 2000 तक दुनिया में हर साल आने वाली आपदाओं की संख्या 90 से 100 थी। साल 2030 में 2001 के मुकाबले लू की आवृत्ति हर साल तीन गुना ज्यादा हो सकती है। सूखे के हालात में भी करीब 30 फीसदी का इजाफा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस दशक में केवल प्राकृतिक आपदाओं का ही प्रकोप नहीं होगा, बल्कि कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी और खाद्य संकट जैसी मुसीबतें भी दुनिया को घेरेंगी। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम कम करने के विभाग की प्रमुख मैमी मिजोतुरी ने कहा कि 1990 तक प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया को हर साल करीब 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अब ये नुकसान बढ़कर 170 अरब डॉलर से भी ज्यादा तक पहुंच चुका है।

सदी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर्स का करीब 64 प्रतिशत हिस्सा पिघल जाएगा

ये हम सब जानते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक बढ़ गई है। कई वैश्विक रिपोर्ट्स में बढ़ते तापमान पर चिंता और इसके दुष्परिणामों के बारे में बताया गया है। ठंडे साइबेरिया में गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह मनुष्य की क्लाइमेट से छेड़छाड़ है। ओशन एंड आइस रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक एशिया के ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में स्थित ग्लेशियर्स का करीब 64 फीसदी हिस्सा पिघल जाएगा। हालांकि यह भी बताया गया कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि को डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सका तो यह नुकसान करीब 36 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा। जो एशिया महाद्वीप के लिए जल सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फर्क पैदा करेगा। आईपीसीसी की महासागर और क्रायोस्फेयर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओशन एंड आइस नामक रिपोर्ट में इन चिंताओं को जाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया जलवायु परिवर्तन के कई बड़े प्रभावों के अभूतपूर्व दबावों का सामना करेगा। इनमें जल सुरक्षा में कमी, खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर मंडराते जोखिम, तटीय और सामुद्रिक तंत्रों पर बढ़ता दबाव और बाढ़ तथा नदी के प्रवाह पर असर का कारण बनने वाली चरम मौसमी स्थितियों की तीव्रता में वृद्धि शामिल हैं। इनसे खेती का मिजाज अप्रत्याशित हो जाएगा।

- राजेंद्र आगाल